Вот что Татьяна Александровна написала мне, когда мы готовили статью к печати.

Когда я писала про блокадные хлебные карточки, то имела в виду и нашу семью. У меня все корни блокадные. Папа воевал на Дороге Жизни - ушёл на войну в двадцать один год 23 июня 1941 г. и до Победы. Мамина семья была в Ленинграде все 900 дней.

Бабушка, мамина мама, потеряла хлебные карточки. И их вернули! Женщина, полуживая от голода, которая нашла эти карточки, прочла в них: «иждивенцы» - а это означало - дети. Она не могла отнять хлеб у детей. И побрела по адресу из последних сил.

Мама, маленькая девочка, сидела дома одна и услышала, как кто-то слабо скребёт филенку двери - на то, чтобы постучать, у женщины сил не достало. Мама открыла, и ей протянули карточки.

Строчка Анны Ахматовой возникла в памяти словно сама по себе, стоило увидеть эту чёрно-белую фотографию, чудом дошедшую до нас из 1941 года.

Строчка её – про них, моих героев. Чтобы вынести то, что вынесли они – с достоинством и внутренним светом – необходима была прямая спина, прозрачная душа и, да! – полное отсутствие слёз. В минуту высочайшего горя и высочайшего духа – слёзы пересыхают.

С фотографии смотрят на нас Алексей Алексеевич Черновский и совсем ещё юная Анна Ивановна Зеленова.

Они навсегда остались в памяти нашего города – светлейшими Музейщиками. Это была не просто их профессия, но способ жить.

На фотографии они сидят рядышком за столом у окна. На столе книги, тетради, старомодная чернильница.

Последние лучи уходящего лета освещают их лица. В глазах присутствует то неуловимое выражение, по которому безошибочно можно определить ленинградцев – тихая строгость и детская открытость, благородная книжность дон Кихота и бессмертная верность тому, что дороже жизни – Городу, Делу, Дружбе, Добру.

Стёкла на окнах заклеены газетными полосками, чтобы не вылетели при взрыве. Война уже идёт, но блокадное кольцо пока не сомкнулось.

А ещё на столе в стеклянной банке – беззащитный букет полевых цветов. Колокольчики, мелкие луговые гвоздички, незабудки… Должно быть, это последние цветы – до блокады. Может, они из Павловска?

В ночь на 13 сентября Анна Ивановна ушла из Павловска в Ленинград пешком. Понятно, что тогда ей было уже не до колокольчиков: на подступах к парку рабочий Романов увидел фашистских мотоциклистов и кинулся предупредить об этом директора.

Анна Ивановна Зеленова стала директором Павловского дворца-музея с начала войны. Но уже до этого она провела там семь лет, в трудах и заботах. Явившись в дворцовые стены в 21 год в должности экскурсовода, она сразу занялась научной систематизацией фондов – обмерами, зарисовками, изучением всех коллекций, инвентаризацией. Она словно торопилась успеть, завершить это монотонное священнодействие за отпущенные судьбой мирные мгновения. Как будто чувствовала, что иначе будет не оживить, не поднять потом из руин родной Павловск – его архитектуру и ландшафт, его сокровища, его культуру!

Возрождать выпало тоже ей.

Дворец-музей был её дом, её семья, её учитель и ребёнок, её прозрения, её будни и праздники, её военное горе и мирное счастье – её жизнь.

Оказавшись здесь в июле 1941 года, она ринулась спасать всё, что можно и нельзя было спасти. Фронт гремел совсем рядом, в двух шагах. При разрывах снарядов, при заколоченных окнах, в полутьме – коптили лишь верёвочные фитильки, да слабо теплились керосиновые лампы – упаковывали дворцовые ценности. А ведь там было ценностью всё – старинные люстры и мебель, ковры и бронза, картины и скульптуры, фарфор, треножники, ткани…

Когда я прочла воспоминания о том, как женщины «закатывали в ковры античные статуи, волочили по полу до лестницы», как прятали это в подвалах, замуровывали в толстые стены, закапывали в землю, – ком перегородил горло и уже не сглатывался – ни пока думала об этом, ни пока писала. Внутренним зрением я видела Анну Ивановну. Даже по фотографии, где Зеленова снята сидя, ясно, что была она маленькой и хрупкой, как птичка.

Вместе со своими сотрудниками, а по большей части – сотрудницами – она переписывала экспонаты, вносила в архивные книги и в собственную память все секретные места, где были замаскированы ценности. «Газоны спешно засеивали травой, свежую кирпичную кладку затирали цементом». Трудились до последнего, пока не примчался на велосипеде Романов, углядевший приближение врага…

…А Алексей Алексеевич Черновский был старшим научным сотрудником Музея истории и развития Ленинграда – так в те годы назывался Музей истории Санкт-Петербурга. Основные фонды были эвакуированы, но кое-что оставалось. Каждый день Алексей Алексеевич ходил на работу пешком с Третьей линии Васильевского острова, всё тяжелее преодолевая мост Лейтенанта Шмидта, сугробы и завалы. Он ходил в особняк Румянцева и в Исаакиевский собор, где в подвалах разместили Объединённое хозяйство музеев. Туда же были привезены и ценности из загородных дворцов-музеев.

Оставшиеся в городе музейщики следили за состоянием архитектурных памятников, хранили музейные раритеты, вели документацию, читали лекции в домохозяйствах…

На службе в Исаакии оказалась и Анна Ивановна Зеленова.

Война породнила моих героев, возвела в ранг Хранителей. Хранителей нашего духовного богатства и нашей памяти.

Одной из главных, а, пожалуй, и самой главной ипостасью своего гражданского долга, Черновский считал создание блокадных документов.

«Я веду, как музейную работу, ежедневный дневник. Записи делаются всё подробнее, детальнее. Уцелею ли я, не знаю, но дневник этот для истории города ценный».

Этот уникальный дневник имел эпиграф: «Се повести временных лет…»

Алексей Алексеевич заносил в сию «повесть» всё, что наблюдал, узнавал, чему был свидетелем – с первого дня войны до последнего своего земного часа.

и Дворцовая площадь в 1942 году

Во имя будущих экспозиций после Победы.

Как истинный историк, Черновский стремился к абсолютной точности, объективности и полноте. Он стремился зафиксировать беды и завоевания каждого дня: обстрелы, бомбёжки, следы разрушений…

«19.09.1941: Воздушная тревога, повреждён Мариинский театр со стороны улицы Декабристов…»

«30. 10. 1941. …Вчера вечером вновь зажигательная бомба на Домике Петра. Бомба 13 окт. пробила крышу и погашена песком на каменном полу, а бомба 29 октября пробила крышу и застряла в потолке футляра, где погашена снегом и водой из шланга. Оба раза гасил бомбы сторож пожарно-сторожевой охраны Рыбаков Арсений Аверьянович, 70 лет…»

Черновский писал о хлебных очередях и убывающих хлебных нормах; о прекращении трамвайного движения, об «оживлённой мене», которую Лёля видела на Сытном рынке осенью в начале блокады, и о ледяных глыбах и заносах на улицах в страшную зиму.

А главное, о том, как не сдавались люди. Как они жили, что чувствовали, как продолжали выполнять свои обязанности – буднично и просто совершали каждодневный подвиг.

И как умирали, не побеждёнными...

«22.01. 1942: Тоня (Антонина Константиновна – жена Черновского) была в музее. Печальные вести. Умерли трое: Бриллиантов, сторож пожарной охраны, рабочий Лаптев Алексей Иванович, лет 65–70 и дворник Крюков Николай Иванович, около 45 лет. Борис Львович Бриллиантов ослаб и слёг в музее 13/I, 17-го перевезён на салазках домой (улица Халтурина, 25, квартира 36), жалобно просил: «поесть бы». Подоспела выдача крупы. 19-го поел суп и кашу, 20-го тоже ел, но уже нехотя, и тихо скончался один в квартире в 3 ч. дня 20/I.»

Черновский пишет и о своей семье – это добавляет дневнику какой-то щемящей теплоты и общей боли, и общей судьбы со всеми остальными ленинградцами.

«25.11. 1941:… Второй день наш обед – три, четыре ломтика хлеба (примерно по 20 г), поджаренных в хлопковом масле».

«20.12. 1941: …замёрз водопровод, воду берём из 1-го этажа; мало умываемся; замёрзли сточные и фановые трубы, жильцы выливают нечистоты прямо во дворе; света нет с 3 декабря; коптилки, маслёнки, лучина, бумага дают покрывающую всё копоть, грязь...».

«27.12. 1941: Утром вернулась, бросив хорошую очередь… Тоня из-за сердечного припадка … вернулся измученный плачущий Миша (внук) – окоченел».

Фиксируя цифры и факты, Алексей Алексеевич примечал и высокие человеческие чувства, и величие осаждённого города – бессмертную красоту дантовского ада.

«7.02. 1942: …проходя у Сената, поразился его грозной торжественностью. Рим времён разгрома».

Хотя Дневник большей частью написан стилем, далёким от поэзии, само его дыхание, ясное и суровое, словно выкликает ахматовские строки:

«Птицы смерти в зените стоят.

Кто идёт выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,

Он живой ещё, он всё слышит:

Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!» –

До седьмого доходят неба…»

Корень у этих стихов и дневниковой прозы жизни один – он пророс, пробился сквозь горькую мёрзлую блокадную землю.

В эту землю сошли и жена Черновского, Антонина Константиновна, с которой они прожили сорок лет и тридцатисемилетний сын, Алексей, тоже учёный, старший научный сотрудник Зоологического института АН СССР.

Алексея не стало в феврале, Антонины Константиновны 9 марта. Но только через две недели Алексей Алексеевич вместе с невесткой Лёлей сумели погрузить её на саночки и отвезти на Восьмую линию, «к месту сдачи тел».

Кроме Лёли, у Алексея Алексеевича оставалось ещё двое внуков: десятилетняя Таня и четырнадцатилетний Миша. И взрослым, и детям отпускалось одной мерой – голода, холода, лишений и стойкости.

«02.02.1942: Миша болезненно исхудал, у него болят дёсны, опухли ноги, глаза громадные, грустные, щёки впалые, губы висят, сильная боль аппендицита. Утром Лёля отвела его в детскую поликлинику на 4 линии, где врач дал направление в больницу Ленина. Он один дотащился туда: окна разбиты, больница не работает... вернулся домой измученный».

А внучку Таню в своём Дневнике Алексей Алексеевич называл «тающей» Снегурочкой – личико девочки подтачивалось на глазах. (Забегая вперёд, хочу сказать – Таня выжила. И Миша тоже).

В апреле сорок второго, совсем ослабевший Черновский был принят в стационар, который с февраля действовал в Дубовом зале Особняка Румянцева. Музейный дом укрыл под своей крышей и Черновского, и Зеленову, и Серафиму Николаевну Балаеву, директора Гатчинского дворца-музея и других измождённых людей – музейщиков, и не музейщиков – обычных ленинградцев, оставшихся без крова. Кроме всего прочего, стационар отапливался, там выдавали усиленный паёк. Но, к несчастью, даже паёк мог помочь уже далеко не всем… И далеко не всё было благополучно в стационаре.

В июле сорок первого года из музея по сокращению штатов уволили многих сотрудников. Среди уволенных оказалась Евгения Алексеевна Полякова, ветеран музея, – она трудилась там со дня его основания. Евгения Алексеевна продолжала заниматься научной работой дома, несмотря на голод, холод и нечеловеческую слабость. Алексей Алексеевич ринулся ей на помощь. Написал письмо в Управление культурно-просветительными предприятиями с просьбой поместить свою коллегу в стационар, привёл все доводы – логические и эмоциональные. Но к его словам не прислушались.

В марте 1942 года Черновский с горечью отмечает в Дневнике: «Так без поддержки и гибнут основные музейные научные работники… А в стационаре кормятся бухгалтеры, канцелярские работники и даже (по 2 декады) довольно упитанные и решительные сотрудники…». Той же весной Евгения Алексеевна скончалась.

В реалиях, точнее, ирреалиях блокады – ведение такого дневника было непростой и не самой безопасной задачей. Это не очень-то приветствовалось. Для правды во все времена необходимо бесстрашие.

Но учёный Черновский был убеждён: в истории не должно быть ни мелочей, ни белых пятен. Потомки должны знать всё.

Научные сотрудники музея много лет хранили его бесценные записи (первую часть Дневника) в своей библиотеке, среди молчаливых книг, не рискуя (абсолютно правомерно!) до поры до времени вводить Дневник в научный оборот. Но как только стало возможно, открыли для нас эту летопись.

Именно так и следует, наверное, называть сей дневник – не записями частного лица, но летописью блокадного города-героя.

Судя по тому, что мне довелось прочесть, Алексей Алексеевич Черновский был одарённым, глубоким, бескомпромиссным и великодушным человеком.

Он родился в 1881 году. Стало быть, в апреле 1942-го ему исполнился всего шестьдесят один год. По мирным меркам это немного. Но у войны, тем более, у блокады – другой счёт.

Дневник Алексея Алексеевича Черновского состоял из двух частей. Первая была закончена 9 апреля 1942 года. Записи во второй, прощальной, начаты 10 апреля.

Первая часть резко отличается от второй. И не только потому, что начертана в записной книжке с кожаным переплётом, страницы (их 252) пронумерованы автором, записи сделаны чернилами, тогда как вторая часть вписана в обычную тонкую тетрадку слабым карандашом дрожащей рукой. Первая часть явно разборчивее второй. Изменился даже сам почерк. Он тоже словно «осунулся», стал тоньше и бледнее. Изменились и описываемые реалии – они стали жёстче.

Между прочим, автор считал, что вторую часть не стоит публиковать, она не имеет общественной ценности. С этим невозможно согласиться. Каждая карандашная запись фиксирует, прежде всего, неумирание духа; каждая имеет отношение не только к жизни и смерти отдельного учёного, но и к судьбе всего города. В каждой страничке блокадным метрономом стучит сердце непокорённого Ленинграда.

Ведь мотивация поступков, характер, душа Алексея Алексеевича Черновского, несмотря на физическое угасание, остались прежними. И это потрясает всего сильнее.

Первая часть дневника находилась в Музее истории Санкт-Петербурга, можно сказать, всегда. Вторая поступила сюда лишь зимой этого года в блокадные январские годовщины. От приёмной дочери Анны Ивановны Зеленовой – Аделаиды Сергеевны Ёлкиной.

Весной я обратилась в ГМИ Санкт-Петербурга за разрешением – прочитать последнюю часть Дневника, отныне хранящегося в фондах Музея.

…Звенел капелью солнечный ветреный апрельский день. Под Троицким мостом, по Неве, гнались громадные, как острова, льдины, на льдинах сидели чайки и верещали. На мосту, как всегда, гудели машины в привычной пробке. Мирная жизнь била ключом.

Мне врезалась в память эта дата – 13 апреля.

Хранитель рукописно-документального фонда, Людмила Павловна Баклан, протянула мне пожелтевшую, не имеющую цены тетрадь.

Я открыла её, и первым, что бросилось в глаза, была запись, сделанная ровно 68 лет назад, день в день:

«13 апреля 1942 года: Сегодня я не выходил из стационара, тяжело. Очень плохо, но думаю – о своём здоровье не писать: не в этом дело. Ночь всю не спал. В Исаакии затопило коридоры, нижние ящики погибли».

В тот же день в Исаакии Анна Ивановна Зеленова, начальник музейного отдела, вместе с другими сотрудницами, продолжала вычерпывать из подвала ледяную воду, поднимать и поднимать наверх бесчисленные неподъёмные вёдра; передвигать огромные ящики, просушивая и проветривая экспонаты. В Исаакии было холоднее, чем на улице. Но большинство раритетов женщинам удалось-таки спасти. Интересно, успела ли Зеленова рассказать об этом Черновскому? Похоже, нет…

«13 апреля. По радио объявлено: четыре маршрута трамвая – 7, 12, 13 и ? пойдут с 15 апреля. Вывешено объявление: на днях будут магазины с коммерческими ценами: табак, спички, соль, мыло, вино».

«15 апреля. Лёгкий утренник, тает, солнце, почти везде сухо».

Алексей Алексеевич не был один. Его навещали друзья и коллеги – Анна Ивановна Зеленова, Серафима Николаевна Балаева, Елена Константиновна Янченко, сотрудница Гатчинского дворца-музея (именно ей поручили потом продолжить дневник города). Рабочий дядя Миша приносил Алексею Алексеевичу еду. Но силы покидали учёного с каждым днём. Болело всё тело, саднил рот, опухли руки и ноги.

Он перестал экономить место в Дневнике – поначалу записи были убористыми, автор явно беспокоился о том, чтобы хватило драгоценной бумаги. А тут… Запись от 27 апреля сделана крупными круглыми письменами:

«Ещё ослаб. Холодно, грязно, больно».

И вот, самые крупные буквы:

«Вечер 27 апреля. Думаю, скоро мой конец.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА А.И.ЗЕЛЕНОВОЙ.

Милая Анна Ивановна! В смысле души и культуры – Пушкин, Блок, из воспоминаний – Тоня, Лёша, книги. Вы остаётесь единственным и самым дорогим моим передатчиком в мир.

Позаботьтесь, чтобы сохранилась хоть небольшая память-след о небольшом историке города – А.А.Ч., – о его работах, сарапульских (В Сарапул был эвакуирован Музей истории и развития Ленинграда) и здешних, опубликовать, сохранить картотеки. Целую Ваши нежные ручки.

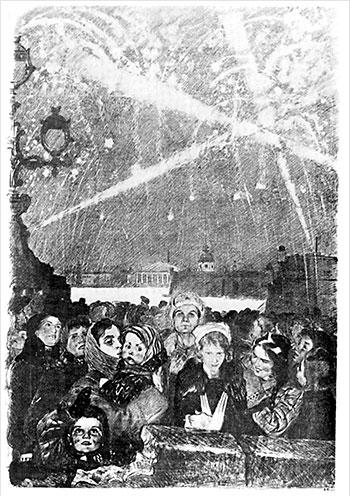

27 января 1944 г.

Из серии Ленинград в дни войны и блокады.

1944.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ УХОДИТЬ ИЗ МИРА

27 апреля 1942 года».

А прямо по обложке, как завещание, бежит строчка:

«Эту тетрадь срочно передать Анне Зеленовой».

Алексей Алексеевич Черновский родился 28 апреля. Похоже, день его рождения стал и последним днём его жизни. Наверняка, он и не вспомнил об этой дате. Потому что в последние минуты жизни думал не о себе, – об Истории, которой был адресован его Дневник.

Приказом по Музею за номером 20 от 1 мая 1942 года старший научный сотрудник Черновский был исключён из числа из личного состава «ввиду смерти».

Елена Константиновна Янченко, продолжившая музейную летопись города, погибла при сильнейшем артобстреле, которой случился в августе 1943 года, на трамвайном перекрёстке проспекта 25 Октября и улицы 9 июля (так назывались тогда Невский проспект и Садовая). Снаряды угодили прямо на трамвайную остановку. Ленинградцы назвали тот день «кровавым воскресеньем».

После Елены Константиновны за Дневник уже не брался никто.

Записи Алексея Алексеевича Черновского были переданы Анне Ивановне Зеленовой. И она всё сохранила. Ничего не пропало. Иначе и не могло быть.

Во имя будущих экспозиций после Победы.

В родной Павловск Анна Ивановна вошла в феврале 1944-го, вместе с минёрами. Это было заминированное пепелище и пень на пне – парк вырубили, павильоны порушили, а дворец горел десять дней. Поразительно, но фасадные стены выжили, волшебным образом сохранив и наружную, и внутреннюю лепку.

Тем не менее, мало кто верил в перспективу воссоздания дворца-музея. Но Анна Ивановна не сомневалась ни минуты. Она начала действовать немедленно. Как светлейший музейщик, учёный, как организатор, как исследователь, как человек, который не боялся никого и ничего.

В 1944 году ей удалось даже пробиться к заместителю Берии – Сафразьяну – и убедить того «подключить к неотложным подрядным работам по консервации и реставрации Павловска подразделение Государственного управления аэродромного строительства НКВД».

Первые отреставрированные залы открылись в Павловском дворце-музее уже в 1957 году, а полностью он воссиял во всём своём великолепии в 1970-м. Это был чуть ли не первый загородный дворец, целиком восстановленный после войны.

Прекрасная земная жизнь Анны Ивановны Зеленовой оборвалась в 1980 году. Она нашла свой вечный покой в Павловске, в старинном городке, где стоит дворец-музей, бережно возрождённый ею.

И вновь ахматовские строки приходят на ум:

«Ленинградскую беду

Руками не разведу,

Слезами не смою,

В землю не зарою…

…Я земным поклоном

В поле зелёном

Помяну».

Это поклон не только от Анны Андреевны Ахматовой, но и от всех нас. От всех, кто не вправе забывать своих Святых…

Т.А. Кудрявцева

Основатель и издатель

Основатель и издатель Copyright © 2016–2021 Научно-популярный

Copyright © 2016–2021 Научно-популярный